森 勉 のページ

Manchester Museumの特攻機 追加しました

○印の欄をクリックするとジャンプします。| Tutomu Mori's selected paoers | ① 研究論文集① 1981~2003 |

| 〃 | ② 研究論文集② 1962~1978 |

| 写真集 | ③ フランスの 研究所 |

| 写真集 | ④ シアトルの タコマ富士 |

| 随想 | ⑤ 知覧特攻記念館見学の思い出 |

| 写真集 | ⑥ Manchester博物館の特攻機 |

Tsutomu Mori's selected papers

私の作品は論文です

Instead of writing

about me, I will list

some of my papers

to illustrate my particular interests.

研究論文集① 1981~2003 研究論文集① 1981~200311. E C Oliver, N Kobayashi, T Mori, M R Daymond and

P J Withers, Mechanical energy criterion for stress-induced martensitic

transformation, Scripta Mater. 49, 1013-1019(2003). The fraction of twins in a twinned martensite plate was shown to depend on

stress, using an energy analysis. This concept opposes the well accepted belief

that a twinned martensite plate has a constant structure, having zero elastic

energy. 10. T Mori, H Miura, T Tokita, J Haji and M Kato,

Determination of the energies of [001] twist boundaries in Cu with the shape of

boundary SiO2 particles, Phil. Mag. Lett. 58,11-15(1988). Prior to this paper, the determination of grain boundary energy relied on

an unreasonable method in a strict sense. This paper used the shape of SiO2 inclusions on grain boundaries observed in TEM. The experiment used well

characterized bicrystals. Some boundaries with the low Σ values (coincident lattice site concept) were shown to have clear cusps

in an energy-misorientation angle diagram. 9. T Mori and T Mura, Blocking effect of inclusions on

grain boundary sliding; spherical grain approximation, J. Mech. Phys.

Solids, 35, 631-641 (1987). This paper is the three-dimensional version of strain hardening due to

inclusions, paper 2. The stress due to dislocation loops surrounding the

inclusions was analyzed using the Eshelby theory of (flat) inclusions. Thus,

the miserable constant associated with the dislocation core radius was avoided.

8. M Okabe, T Mura and T Mori, Internal friction

caused by diffusion around a second-phase particle, A1-Si alloy, Phil. Mag. A,

44, l-12 (1981). This

paper tested the soundness of a previous theoretical paper, T Mori, M Okabe and T Mura, Acta metall, 28,

319-325 (1980), using internal friction. The third power

dependence of the (stress) relaxation time due to interfacial diffusion on the

inclusion diameter was clearly shown. 7. T Mori and M Kato, Asymptotic form of

activation energy for double-kink formation in a dislocation in a

one-dimensional periodic field, Phil. Mag. A, 43, 1315-1320 (1981). Using an elementary calculus, the paper showed that the activation energy

for the formation of a double kink pair along a dislocation in the Peierls

potential is proportional to |

研究論文集② 1962~1978 研究論文集② 1962~19786. T Eto, A Sato and T Mori, Stress-oriented precipitation of G.P. Zones and

θ in an A1-Cu alloy, Acta metall., 26, 499-508 (1978). The stress orienting precipitation of GP zones and θ in Al-Cu alloys was clearly shown

using single crystals. This effect is due to the interaction between the stress

and misfit strain of GP zones. The θ precipitates inherit the GP zones. That is, it was shown that the sequence

of precipitation in Al-Cu is continuous. 5. M Kato, R Monzen and T Mori, A stress induced

martensitic transformation of spherical iron particles in a Cu-Fe alloy, Acta

metall., 26, 605-613 (1978). This paper showed that the martensitic transformation of small iron

particles in a 4. T Mori and H Tokushige, Effect of particle

size on low temperature softening of work hardened Cu-SiO2 crystals,

Acta metall., 25, 635-641 (1977). by the climb motion through

pipe diffusion along a loop. This conclusion was reached by the analysis of the

softening characteristic time being

proportional to the fourth power of the inclusion diameter and having a

very low activation energy. This paper was followed by recovery creep

experiments described in subsequent papers: M Okabe and T Mori, Acta metall.

27, 1373-1380(1979) and T Mori and T Osawa, Phil. Mag. A, 40,445-457(1979). 3. T Mori and K Narita, Decrease of

back stress and softening of work hardened copper-silica crystals by recovery,

Acta metall., 23, 85-91 (1975). The hardening induced by plastic deformation in a dispersion strengthened

alloy anneals out at a low temperature.

In addition to identifying the character of the hardening as directional

back stress, this paper demonstrated that the loss of the work hardening

accompanied the plastic strain along the

same direction as the strain imposed by pre-deformation. 2. K Tanaka and T Mori, The hardening

of crystals by non-deforming particles and fibers, Acta metall., 18, 931-941

(1970). In

1957, J D Eshelby published a celebrated paper concerning the elastic state of

an ellipsoidal inclusion. Some say that this paper of Eshelby’s is the best in elasticity in the 20th century. Our

paper used the Eshelby paper to calculate the work hardening rate in a dispersion strengthened alloy and composite.

The paper took an

approach based on energy calculations and thereby avoided the

more complicated procedures associated with standard methods of stress analysis. 1. T Mori, M Meshii and J W Kauffman, Quenching rate and quenched-in lattice vacancies in

gold, J. Appl. Phys., 33, 2776-2780 (1962).

In

this paper, the formation energy of a vacancy in gold was determined. At this

time, a standard method to determine the vacancy concentrations involved quenching a sample and then measuring a physical property which

is proportional to the concentration of vacancies. However, in practice quenching is always carried out with a finite cooling rate and

vacancies are inevitably lost

during quenching. To evaluate this effect, I used several different quenching rates and

measured the quenched-in

resistivity of gold. Next, the

resistivity was extrapolated to an infinite quenching rate. This extrapolated

resistivity was used as a measure corresponding to the equilibrium

concentration of vacancies at a quenching temperature. In this way, I determined the formation energy of a vacancy in

gold to be 0.97 eV. This

paper is in the collection of selected papers about point defects edited by the

Physical Society of Japan. |

フランスの 研究所 フランスの 研究所とんがった岩山が見える写真。 Grenobleの研究所(Institut Laue Langevin-ILL, European Synchrotron Radiation Facility-ESRF)は谷間にあります。研究所から見た岩登りによい 山の一つ。 低い平らな山の写真。 手前に見える低い建物が、European Synchrotron Radiation Facilityの 一部。小さく見えるが、巨大なfacilityです。 Guest house, Canteenにいると、日本から実験をしに来てる人達を多く見ます。 いいことですね。 岐阜のKAMIOKANDE, つくばのKEK, 姫路の近くにあるSpring8にも、色々な 国から来てるでしょう。日本もいい国になり ました。嬉しいです。 |

シアトルの タコマ富士 シアトルの タコマ富士

仕事でSeattleへよく行きます。Seattleから南の方にMt Rainierがあります。活火山で、標高5000 mくらい。明治、大正の移民は、たいていSeattleで下船しました。米国最初の寄港地がSeattleだったのです。Seattleから見ると、Tacomaの方向にあるので、Seattleやその近郊に住んだ日系移民は、タコマ富士と呼んだのです。望郷の念にかられてでしょう。富士山を見たことがなかった人々が大部分だったでしょうが、富士山は、日本、故郷の象徴だったのです。 私は、日本がよくなってから外国へ行きました。でも、昔の移民の苦労を偲ぶと、胸に来るものがあります。おそらく、railwayやhighwayを作るための重労働、農園での肉体労働、しばらくしてからは、庭師、洗濯やなどをしたのです。お金を貯めて、自分の農場を持つ人が出てきたのは、ずっとあとでしょう。食堂もあったでしょうね。結婚できない独り者が食べに行く一膳飯屋が。 銀座にワシントン靴店があるでしょう。この店は、Seattle移民の一人が日本に帰って始めたものです。Seattleは、Washington Stateにあります。ワシントン靴店のシントンは、Washington DCを意味しません。苦労した日系移民の歴史があるのです。 日系米国人の歴史を書いた本、小説もかなりあります。人種偏見が当たり前の時代のことです。白人の書いた、日系移民の出てくる、歴史を題材にした小説もあります。感動しますよ。 初めてChicagoに行ったとき、たまに一膳飯屋へ行きました。てんぷら、すき焼きなどがありました。こんなものより、学食風のライスカレーを食べたかったです。(私には、stew風のcurry and riceより、こま切れをちょっといれた、ライスカレーのほうが性にあってます。なお、昔の日本式ライスカレーは、インドから学んだ、英国スタイルが原型です。) 夜Lake Michiganの湖畔へ行って、水面に写る月を眺めました。おセンチですが、日本で見るのと同じ月だと思ったものです。明治、大正の移民に比べると、なんとたるんだ精神でしょうか。いま、反省してます。 森 勉 H18.2.17 |

( 追 加 )

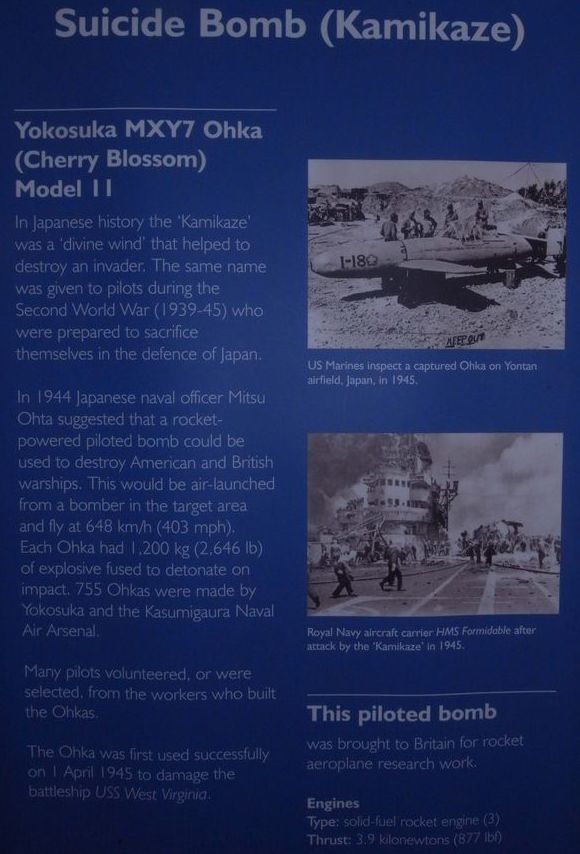

| 特攻機、桜花の説明板 |

|

一人乗りの操縦席から、全体の大きさが分かるでしょう。説明にあるように、ロケットを3発装備してたようです。

着陸用の車輪はありません

|

|

トップページへもどる

トップページへもどる